SNSや掲示板などを利用して、誰でも情報発信ができるようになった今、誰もが風評被害に遭う可能性があります。

風評被害を受けると、売上やブランドイメージの低下など、企業にとって様々な影響があります。

本記事では、風評被害によるブランド価値の毀損リスクを事例を踏まえて解説します。

事例を参考に、自社が風評被害を受けないための防止策を講じましょう。

ブランド価値は一度失うと取り戻すことが困難です。

Suggesul(サジェスル)ではブランド価値を失うリスクからお客様を守るサジェスト対策をサポートしております。

自社のサジェストが汚染されているかわからない場合にはぜひ一度ご相談ください。当社でしっかりとプロチームが状況をお調べし、汚染が確認された場合には最適なご提案をさせていただきます。

ご相談は無料ですので、ぜひ一度Suggesul(サジェスル)へご相談ください。

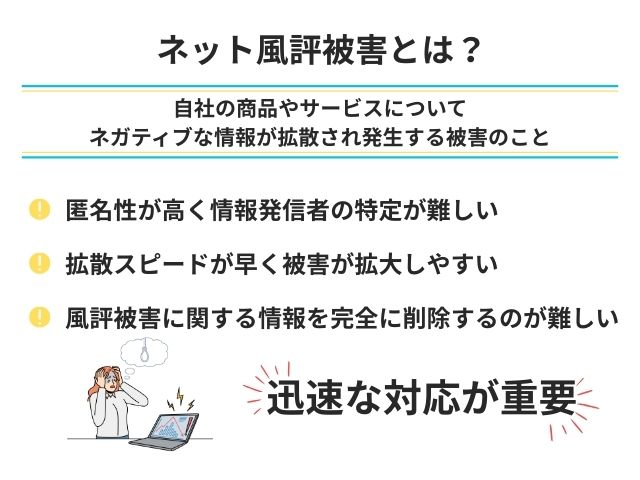

ネット風評被害とは?

ネット風評被害とは、自社の商品やサービスなどに関する根拠のない噂や誤情報が、インターネット上で拡散されることによって発生する被害の総称です。

ネット風評被害には次のような特徴があります。

- 匿名性が高く、情報発信者を特定しにくい

- 拡散スピードが早く被害が拡大しやすい

- 風評被害に関する情報を完全に削除するのは難しい

多くの人がインターネットやSNSで情報発信している現代では、どの情報が正しく、どの情報が間違えているかの判別が難しくなりました。

そのため、ネット上で自社に関するネガティブな情報が拡散されると、たとえその情報が誤った情報であっても本当の情報のように思われる可能性が高いです。

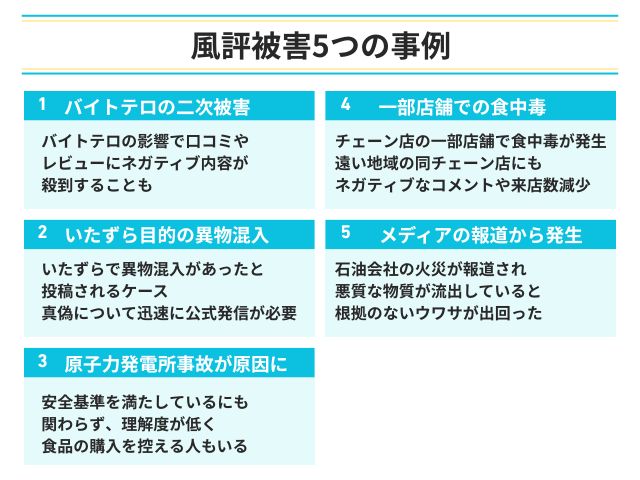

ネット風評被害5つの事例

続いて、ネット風評被害の事例をいくつか紹介します。

バイトテロ

中国人アルバイトによる弁当工場の「つまみ食い&薬品混入事件」は風評被害の一例です。

工場で働く中国人アルバイトが、弁当の製造過程でつまみ食いをしたり、薬品を混入したりした動画がSNSで拡散され、消費者の間で大きな不安を引き起こしました。

事件は短期間で広まり、工場やその製品に対する信頼が著しく低下しました。

企業側は迅速に謝罪し、再発防止策を講じるとともに、製品の安全性を証明するための検査結果を公表しましたが、風評被害は一時的に売上に大きな影響を与えました。

SNSでの情報拡散が企業のブランドイメージを迅速に損ねることを示す事例となっています。

異物混入による風評被害の事例

ある食品メーカーは2014年に、ひとりの消費者がTwitterで異物混入の写真を投稿したことがきっかけで、風評被害に直面しました。

消費者が発見した異物がSNSで拡散され、製品に対する信頼が急速に低下しました。

企業は迅速にリコールを実施し、公式に謝罪したものの、風評被害は長期に渡り続きました。

その食品メーカーは品質管理体制の強化や製品の安全性のアピールによって信頼回復に努めましたが、ブランドイメージの回復には時間がかかった事例です。

原子力発電所事故による福島県産食品への風評被害

福島第一原子力発電所の事故(2011年)後、放射能汚染の懸念から福島県産食品に対する風評被害が広がりました。

事故直後、福島産の農産物や海産物に対する消費者の不安が高まり、出荷制限や輸入規制が相次ぎました。

これにより、福島産食品は売れ行きが低迷し、農家や漁業関係者は大きな経済的打撃を受けました。

政府や福島県は安全基準をクリアした食品の検査体制を強化し、情報発信を積極的に行うことで、徐々に信頼回復を図りましたが、風評被害の完全な払拭には時間がかかった事例です。

食中毒に関する風評被害の事例

食中毒による風評被害の代表的な事例として、2016年の某牛丼チェーン店の食中毒事件があります。

この事件では、同社の一部店舗で提供された牛丼が原因で食中毒が発生し、数十人が体調不良を訴えました。

また、報道により消費者の不安が広がり、一時的に売上が落ち込んだり、ブランドイメージが大きな影響を与えました。

衛生管理の強化や店舗での対応策を公表することで、信頼回復に努めましたが、食中毒の影響は長期間残り、風評被害は企業にとって重大なリスクとなることが再認識されました。

東日本大震災時の石油会社の事例

2011年の東日本大震災では、石油会社も大きな影響を受けました。

地震による石油会社での火災が原因で、健康を害する物質が発生しているというデマが拡散されました。

震災によって、精油所が燃えている映像がメディアによって報道されたことが原因となり、風評被害を受けました。

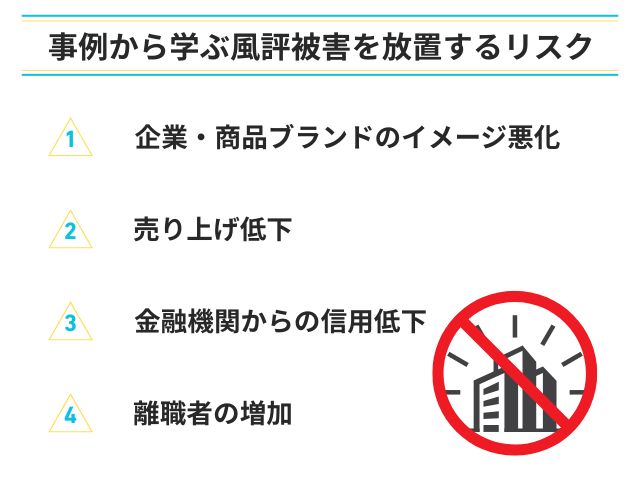

事例から学ぶ風評被害を放置するリスク

風評被害を放置すると企業に悪影響を及ぼします。

ここでは、風評被害を放置した場合のリスクを4つ紹介します。

企業・商品ブランドのイメージ悪化

企業の評判は長年築き上げた信頼の上に成り立っています。

風評被害を受けると、これまで構築してきた企業や商品のブランドイメージが一瞬にして崩壊する可能性があります。

特にSNSでは情報の拡散スピードが早く、事実でない情報であっても事実のように思われてしまいます。

先述の事例でも、拡散スピードの早さから事態の収拾に時間が係ったケースがほとんどでした。

消費者の信頼を回復するには膨大な労力と時間が必要となるので注意が必要です。

売り上げ低下

風評被害によって、消費者は対象の商品やサービスの購入を避けるようになります。

その結果、売上は低下し事業継続が困難になるリスクが高まります。

例えば、飲食店で「料理がまずい」「店内が汚い」というような評判が広まると、消費者は来店を避けるようになるでしょう。

飲食店以外でも、商品やサービスに対する風評被害が広がると、購入を避ける人が増えて売上が減少します。

金融機関からの信用低下

企業の評判が傷つくと金融機関からの信用が低下して、融資を受けるのが難しくなります。

金融機関は企業の評判や信用を重視するため、風評被害は資金調達の大きな障壁です。

金融機関からの資金調達が困難になると、経営難易度が上がってしまうので注意が必要です。

離職者の増加

風評被害は離職率の増加を招きます。

将来性や社会的評価に不安を感じた従業員は、キャリア保護のために転職を選択する可能性があるでしょう。

また、新卒採用にも支障をきたし、人材確保が困難になります。

従業員のモチベーション維持と人材流出防止のために、適切な情報共有と従業員ケアが大切です。

風評被害が起こる原因

SNSの普及により、匿名で悪意のあるコメントやデマの発信が増加しています。

また、不特定多数発信されることで、風評被害が拡大したりメディアに取り上げられることで、風評被害が起こる場合などがあります。

ここでは、それらを含めた風評被害が起こる原因を3つ紹介します。

個人的なSNSによるニセ情報

インターネットが普及し誰でもSNSから情報を発信できるようになった現代では、個人のSNSによるニセ情報によって風評被害が発生することがあります。

匿名性の高いインターネット環境が、ニセ情報の急速な拡散を助長しています。

特にSNSは拡散力が高く、リアルタイム性があるため、個人が投稿した情報が虚偽であったり、悪意あるものであったりしても瞬時に拡散されるリスクが高いです。

災害・事件・事故

風評被害の原因の中でも、最も被害が大きくなりやすいのは災害や事件、事故などに基づく風評被害です。

代表的な事例としては、本記事でも紹介した「原子力発電所事故による福島県産食品への風評被害」が挙げられます。

大規模な災害・事件に基づく風評被害は、自社だけでは解決できないことが多いです。

そのため、他社や自治体、社会を巻き込んだ対応が必要になります。

ニュースメディアによる発信

ニュースメディアなど影響力のあるメディアからの発信によって、風評被害が発生・拡大することがあります。

特にテレビや新聞などから発信される情報は、無条件に事実であると信じられやすいです。

特にメディアが一気に大きな発信力を使うことで膨大な人数に認知され、その認知の仕方や理解の仕方によって風評被害につながる可能性があります。

また、メディアが発信した意図を誤解して受け取ることで、誤った情報として拡散され、風評被害が拡大するリスクもあります。

風評被害の防止策

ここでは、風評被害を未然に防ぐ防止策を5つ紹介します。

風評被害に関するガイドラインの策定

風評被害が万が一発生した場合を想定して、ガイドラインを策定しましょう。

責任者を決めて、具体的に誰がどのような対応をするのかを決めておきます。

企業の方針を決めて、社内で共有しておくことで、風評被害が発生した時でも、慌てることなく速やかに対処することができます。

初期対応が上手くいけば、風評被害が拡大することを防ぐことにつながります。

定期的なモニタリング

風評被害対策には、自社の発信情報の定期的なモニタリングが効果的です。

どんな投稿が炎上事案につながるかわからない時代なので、炎上しそうな動きを見つけ出しておくことが対策につながります。

なお、風評監視サービスを利用すれば、24時間365日いつでも監視でき、迅速な問題検知が可能です。

風評監視サービスは、人の目で監視するよりも効率的に情報を収集できます。

ネガティブな投稿を早期に発見することで、拡散する前に適切な対応が可能になります。

危機管理体制の整備

風評被害に備えるためには、社内の危機管理体制を整備することが大切です。

具体的には、どのようなリスクが発生する可能性があり、それを誰に報告するのか、またどの基準で意思決定を行うかを明確にします。

風評被害に対する初期対応を迅速に行える体制を整えましょう。

これによって、危機的状況においても冷静かつ適切な対応が可能になります。

情報発信を担う社員への教育

社員やアルバイトなどへの教育も重要な対策の一つです。

風評被害のリスクや防止策について、社員やアルバイト、取引先に対して定期的な教育・研修を実施します。

具体的には、ネット上での情報発信をする際のリスクや企業秘密の取り扱い方、風評被害が発生した場合の対応方法、事例紹介などが挙げられます。

社員や関係者のネット上での発言や行動に対する意識を高めることで、不適切な情報発信や行動を未然に防ぐことができます。

SNS運用ポリシーを策定

SNS運用ポリシーとは、企業や従業員がSNSアカウントを運用する際のガイドラインを定めたものです。

SNS運用ポリシーには、発信内容や顧客対応方法、ネガティブなコメントへの対応方法などが含まれます。

運用ポリシーを事前に策定しておくことで、従業員による誤った情報発信や不適切な対応を防止することができます。

また、実際に不適切な発信をしてしまった場合でも、対応方法を定めておくことで早期に動き出すことができ、風評被害のリスクを軽減できるでしょう。

ネット風評被害を受けた場合の対応

ネットで風評被害を受けてしまうと、真偽を問わず瞬く間に広まってしまいます。

風評被害が発生した場合は、いち早く対応することが重要です。

ここからは、風評被害を受けた場合の対応を4つ紹介します。

公式に声明文を発表する

風評被害の原因となったトラブルに対して、公式な声明文をいち早く発表することが重要です。

声明文を発表する場合は、トラブルなどの真偽、状況説明、今後の対応策などを明確に記しましょう。

声明文の内容に誠実さが感じられないと、二次被害に発展したケースもあります。

発表する前に、顧客・取引先・関係者に配慮された内容であるか、二重以上のチェックを行いましょう。

原因となるコンテンツの削除依頼

もし、風評被害の原因となっているコンテンツやSNSの投稿が明確な場合は、コンテンツや投稿を削除してもらうのも一つの手段です。

特定のページであれば、そのページの管理者に削除依頼をします。その場合、削除に応じてもらえない可能性がある点に注意が必要です。

また、SNSの運営元や検索エンジンに不適切なコンテンツ(投稿)であることを理由に削除依頼することも可能です。

検索エンジンへの削除依頼については、下記の記事で詳しく紹介しているので参考にしてみてください。

サジェストの削除方法を徹底解説!ケース別の最適な対応がみつかる

法律事務所に相談する

風評被害の原因になっているネガティブなコンテンツや投稿を削除したい、法的な措置も検討したいといった場合は、法律事務所に相談するのがおすすめです。

コンテンツや投稿が名誉毀損にあたる場合、削除請求が可能です。

また、法律事務所に相談する場合、投稿した人物について住所や氏名を特定する、損害賠償請求の検討ができます。

法律事務所に相談する場合、費用が高額になりやすい点に注意しましょう。

専門業者に相談する

ネットでの風評被害は、専門業者に依頼し解決できるケースもあります。

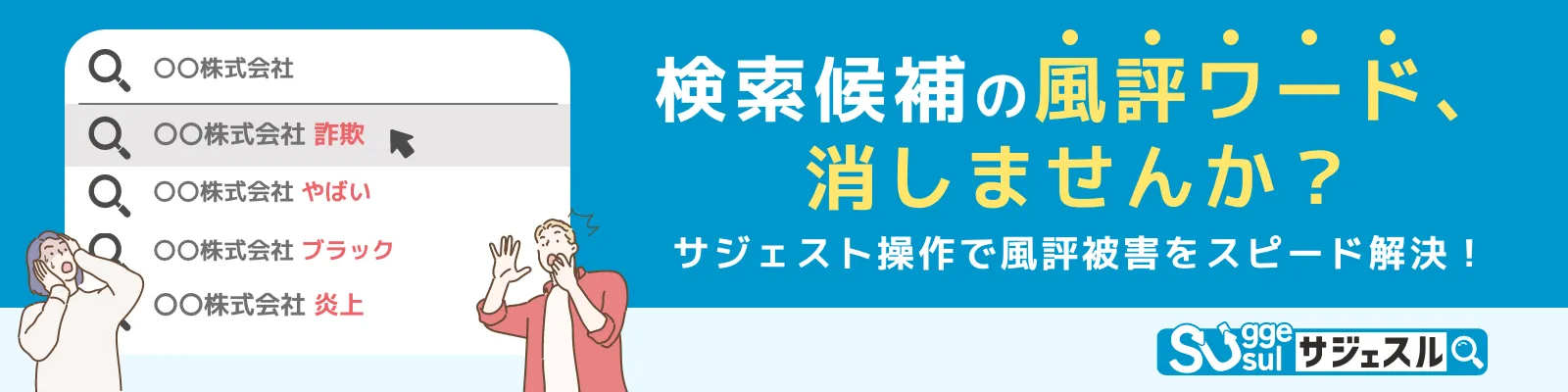

風評被害で多いお悩みに、検索エンジンの検索ウィンドウに表示される検索候補(サジェスト)にネガティブなワードが並んでしまう、というものがあります。

サジェスト対策を専門としている業者では、検索ウィンドウに表示されるネガティブなサジェストを下位に押しやり、ポジティブなワードを上位表示させることが可能です。

早急に対策したい、費用を抑えたいという場合に効果的です。無料で相談できる業者もあるため、気になる方は一度利用してみるといいでしょう。

風評被害を受けたらすぐにサジェスト対策会社へ相談を!

どれだけ防止策を行なったとしても、風評被害を受ける可能性をゼロにすることはできません。

風評被害を受けてしまった場合に、被害を最小限に抑えるためにも、サジェスト対策会社への相談がおすすめです。

専門の会社に対策してもらうことで、ポジティブな情報を目立たせて、ネガティブな情報を検索結果の下位に下げることができます。

再発防止策も講じることができ、費用対効果が高い方法なのでおすすめです。

ネット風評被害事例のまとめ

本記事では、風評被害によるブランド価値の毀損リスクを事例を踏まえて解説してきました。

過去には、某牛丼チェーン店の食中毒事件や福島県産食品への風評被害など、SNSで広がった不安や後情報が消費者の信頼を大きく損ないます。

企業は迅速な対応と透明性ある情報公開が大切で、適切な危機管理体制を整えておくことがブランドの長期的な価値を守るためには欠かせません。

被害を最小限に抑えるために、常にリスクを予測し、必要に応じて専門業者へ相談することをおすすめします。

とはいっても専門業者へ依頼すると想定以上に高額の見積もりになるケースがほとんどです。

当社サービスSuggesul(サジェスル)では最安1,000円からブランド価値を守るためのサジェスト対策サービスを展開しております。

Suggesul(サジェスル)は業界屈指の対応スピードを誇っており、最短翌日にサジェスト対策が完了するスピード感を誇っております。

まずはぜひ一度Suggesul(サジェスル)へご相談ください。