現代は情報社会であるがゆえに、企業のデマ情報や事実と異なる発信が拡散され、風評被害につながる事例は多くあります。

風評被害を受けると、売上やブランドイメージの低下など、様々なデメリットがあります。

しかし、自社が風評被害を受けないためにどのように防止するべきなのか、万が一被害を受けたときにどのように対処すれば良いか分からない方も多いでしょう。

本記事では、風評被害の事例から学ぶ会社を守るための防止策を解説します。

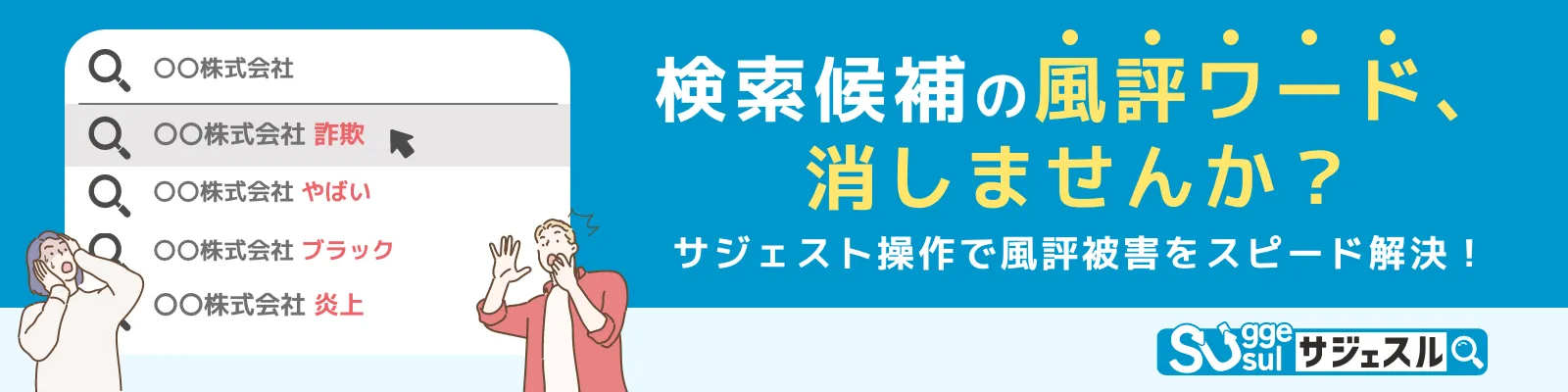

Suggesul(サジェスル)ではプロのマーケティングチームがスピード感を持って風評被害対策を行います。

対応スピードと完了率が風評被害対策では重要ですが、Suggesul(サジェスル)はどちらも業界屈指のクオリティを誇ります。

1日も早く風評被害対策をスタートさせたい方はぜひお問い合わせください。

風評被害の定義

根拠のないウワサや誤った情報が広まり、企業や個人の評判や信用に悪影響を与えることです。

「あの会社はブラックらしい」「このお店の食品に異物が混ざっていた」など、事実と異なる情報でも、ネット上で拡散されることで、顧客離れや取引停止などにいたるケースがあります。

事実ではなく、イメージや誤解、偏見から引き起こされます。

誹謗中傷との違い

誹謗中傷は「他人の悪口・批判を言いふらすこと」で、風評被害は「事実無根の情報が広まることで生じる経済的被害」のことです。

いずれも発生原因や事例を知っておき、事前にできる対策をしておくとブランドイメージを守ることにつながります。もし被害に合った場合は、自社で対応しようとせずに専門家に相談することが大切です。

企業が風評被害に遭う主な原因

ここでは、風評被害を防ぐために知っておくべき発生原因を4つ紹介します。

商品やサービスに不満を持たれている

商品やサービスに不満を持たれていると風評被害に発展する可能性があります。

特に苦情やクレームの対応が不適切な場合、その不満がSNSなどで拡散されるリスクが高まります。

一度不満を持たれると、その印象を払拭するのは難しいです。

風評監視・モニタリングなどを行い、顧客の声を商品・サービス改善に活かすことで風評被害を未然に防ぐことができます。

誤った情報が拡散される

SNSやニュースサイトなどで誤った情報が拡散されると風評被害に発展しやすいです。

特にSNSでは、事実確認が不十分なまま情報が拡散されるケースも少なくありません。

また、誤った情報は一度拡散されると、訂正情報がユーザーのもとに行き届きにくいという問題があります。

人々は誤った情報には敏感に反応する一方で、訂正情報にはあまり関心を示さない傾向にあるため、注意が必要です。

過去の情報が掘り返される

インターネット上の情報は半永久的に残り続けるため、過去のネガティブな出来事が突然注目を集めることがあります。

特に似た事案が発生した際などは過去の情報が掘り返され、新たな文脈で解釈されやすくなります。

このような過去の情報が掘り返されることは、すでに改善や対策を講じている企業にとって大きな痛手となります。

改善後の取り組みや現状が正しく伝わらないまま、古いイメージだけが残ってしまう可能性があるので注意しましょう。

事件や災害発生時は風評被害が発生しやすい

緊急事態や災害時には人々の不安が高まり、根拠のない噂や憶測が広がりやすくなります。

特に情報が限られる状況下では、憶測が急速に広がる可能性が高まります。

また、SNSの即時性と拡散性により、未確認情報や誤った情報が瞬時に広範囲に広まることも大きな問題です。

また、競合他社の事件から飛び火する可能性もあります。

放置するとどうなる?企業への影響

風評被害を放置すると次のような影響を与えます。

- 売上減少・問い合わせ数低下

- 採用への悪影響

売上減少・問い合わせ数低下

ネット風評被害を受けると、売上減少や株価下落など、経済的な損失が増えてしまいます。

風評被害によって消費者が自社の商品やサービスを購入しなくなると、売上は減少します。

また、株価が下落して、経営が悪化するケースも考えられるので注意が必要です。

採用への悪影響

風評被害によって企業の評判が悪くなると、採用活動が難しくなります。

なぜなら、優秀な人材は評判の悪い企業に入社を望まない可能性が高いからです。

個人による書き込みの場合、事実かどうかを判断するのは難しいです。

たとえ事実無根のネガティブな情報でも、事実かのように思われる可能性があるので注意しましょう。

風評被害が発生したときの初動対応

風評被害は発生したら、すぐに対応することが、被害を拡大しないために重要です。

ここからは、風評被害に合った場合の初動対応について解説します。

社内で迅速に事態を共有しマニュアル通りに動く

風評被害が発生したら、まず社内で迅速に事態を共有し、マニュアル通りに動きましょう。

対応の責任者や方針を決めて、情報の事実確認と共有を最優先で行う必要があります。

SNSでの拡散状況や顧客からの問い合わせ状況など、現状を正確に把握します。

また、従業員への周知も忘れずに行い、個人的な発信で事態を悪化させないように注意を促しましょう。

発生原因をつきとめる

風評被害の発生源となった情報や投稿を特定し、詳細な分析を行います。

なぜそのような情報が広まったのか、事実関係との相違点は何かを明確にしましょう。

場合によっては、自社の対応に問題がなかったかどうかの検証も必要です。

特にインフルエンサーや大手メディアによる拡散があった場合には、その影響力を考慮した対策を検討する必要があるでしょう。

必要であれば発信者の情報開示請求も行いましょう。

発生元の投稿について削除依頼する

明らかな虚偽情報や誹謗中傷の場合は、発信元の投稿について削除依頼をしましょう。

サイト管理者やプラットフォーム、検索エンジンに依頼することで、被害の原因となった投稿を削除してもらえる可能性があります。

ただし、削除申請は慎重に行う必要があり、威圧的な印象を与えないことが大切です。

強圧的な態度は逆効果となる可能性があるため、冷静かつ丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。

誤解を生まない!風評リスクとの向き合い方

風評被害を最小限に抑えるためには、どのような対策が必要なのでしょうか?

ここかららは、早期発見の方法や監視ツールについて紹介します。

早期発見・火種の段階で対処

社内でトラブルが発生した場合は、できるだけ早く公式情報として発表しましょう。

情報の空白期間が長くなると、憶測や誤った情報が広がりやすくなります。

発表する情報は正確性を重視し、不確かな情報は含めないようにすることが大切です。

また、会社に関する風評を監視し、早期発見に努めましょう。

風評監視サービスを活用する

風評監視サービスは24時間365日いつでも監視でき、迅速な問題検知が可能です。

人の目で監視するよりも効率的に情報を収集できるのが特徴です。

ネガティブな投稿を早期に発見することで、拡散する前に適切な対応が可能になります。

また、投稿の傾向分析により、潜在的な不満や改善要望を把握することで、再発防止にもつながります。

まとめ

今回は、風評被害の事例から学ぶ会社を守るための防止策を解説してきました、

風評被害は、自社に対して大きな悪影響を及ぼします。

特にインターネット上では拡散力が強く、事実と異なる情報であっても事実のように発信されることがあります。

風評被害による損害を少しでも減らすためにも、本記事で紹介した防止策を行いましょう。

もし自社で対応できないことがあれば、風評被害対策の専門業者に依頼することをおすすめします。

専門業者をお探しの方にはSuggesul(サジェスル)がおすすめです。

風評被害対策を行う業者は複数ありますが、Suggesul(サジェスル)は風評被害対策のプロが迅速に対応することが特徴です。。

風評被害対策の完了率も業界で屈指であり、なんと費用も最安1,000円から対応可能となっております。

現在風評被害にお悩みの場合にはぜひ一度ご検討ください。