SNSやWebサイトは自社の情報を顧客に分かりやすく伝える上で便利なツールとなります。

しかし、時に自社にとってネガティブな影響を及ぼすこともあります。

その最たる例が「ネット風評被害」です。

ネット上の風評は拡散が早いため、放置せずに迅速に対策を講じることが大切です。

本記事では、ネット風評対策で企業を守る対策方法を段階ごとに紹介します。

Suggesul(サジェスル)では最安1,000円からサジェストや関連ワードの対策に特化したプロフェッショナルが、「安く」「早く」「確実に」対応いたします。

Suggesul(サジェスル)の強みは「業界最速の完了率」です。風評ワードは1日でも早く対応すべきです。

いま現在自社のサジェストに風評ワードが出現している状態は自社のネガティブキャンペーンをしている状態のため、膨大な売り上げへの悪影響が出ています。

お悩みの方はぜひ一度、こちらよりお問い合わせください。

ネット風評被害は早期対策が重要!

風評被害とは、事実とは異なる情報(デマや誤解など)により、企業や個人が信頼を失い売上や採用などに悪影響を及ぼすことです。

風評被害が発生した場合は、早期対策が重要です。特に企業の場合には時間の経過とともに利益損失が拡大する可能性が高まるため、より個人の場合よりも早急な対応が求められます。

そこでまずは、風評被害の種類やネット風評被害が起こる原因について解説します。

風評被害の定義と起こりやすい場所

ネット風評被害が起こる主な原因は次の3つです。

- SNSや掲示板サイトでの誤情報の拡散

- 顧客の口コミ

- マスコミによる報道

SNSや掲示板サイトの誤情報の拡散はネット風評被害に繋がりやすいです。

SNSなどのメディアは匿名性が高い不特定多数のユーザーが利用しているため、誤った情報が拡散されることが多くあります。

たとえ情報源が信頼できるものでなくても、その投稿に膨大なアクセスや反応が集まることで、信憑性が高まってしまうのです。

その他、顧客のネガティブな口コミやマスコミによる報道も、ネット風評被害が起こる原因になり得ます。

企業が被害を受ける具体的なケース

企業が被害を受けるケースには、自社からの発信が原因になるケースと、他者からの発信が原因になるケースがあります。

自社からの発信が原因になるケースの一例としては、自社の発信が誤解を招き、パワハラをほのめかしていると拡散された事例があります。

他者からの発信が原因になるケースとしては、購入した食べ物に異物が入っていた、というデマなどがあります。

いずれも対策していても、悪意をもってで引き起こされるケースもあります。

企業の風評被害事例はこちらの記事でも紹介しています。

ネット風評被害が企業に与える影響

ここでは、ネット風評被害が企業に与える影響を3つ紹介します。

売上・信用・採用への影響

風評被害を受けると、事実とは異なる情報であっても企業や商品サービスのイメージに傷がついてしまいます。

そこから、売上の減少や株主やステークホルダーからの信用喪失、採用活動の低迷などの悪影響を及ぼしかねません。

また、風評被害によって、嫌がらせやクレームへの対応などで負担が増えてしまうと、生産性が低下してしまいます。

企業で働いていることを周囲に言いにくい状況が続くと、離職につながることもあるので注意が必要です。

拡散のスピードと予防の難しさ

対面での会社による風評被害とは異なり、ネット風評被害は拡散スピードが早く、深刻な被害に繋がりやすいです。

また、ネット風評被害には次のような特徴があります。

- 匿名性が高く情報発信者が特定しにくい

- 情報を完全に削除するのが難しい

現代では多くの人がネットやSNSで情報を発信しており、どの情報が正しいか判別しにくくなりました。

そのため、ネット上で自社に関するネガティブな情報が拡散されると、偽情報や後情報だったとしても真実と思われてしまい、売上やブランドに大きなダメージを及ぼします。

また誰でも発信しやすい環境であるため、予防も難しくなっているのが現状です。

風評被害対策5つの方法

ここかあらは、風評被害が発生した場合の対策を5つ紹介します。

投稿削除の依頼/通報

風評被害が発生したら、まず原因となる情報を特定しましょう。

特定できたら、発信を削除してもらうよう発信者に連絡をとります。

発信者が誤認している場合などは、スムーズに済むかもしれません。しかし、発信者が自社に悪意や不満を持っている場合、削除に応じてもらえない可能性があります。

そのような場合は、弁護士または専門業者に相談してみると良いでしょう。

検索エンジン対策(逆SEO・サジェスト対策)

検索エンジンでの企業名の検索結果を改善するための対策を行います。

ポジティブな内容のコンテンツを定期的に発信し、ネガティブな情報を検索結果の上位から押し下げる工夫をします。

また、Google等の検索サジェストに不適切なワードが表示される場合は、 専門業者に依頼して対策を講じましょう。

専門業者に依頼することで、高い確率で効果が期待でき、再発防止にもつながります。

費用対効果も考慮すると、自社で対策するよりも専門業者へ依頼するのがおすすめです。

弁護士・法的対応

誹謗中傷や名誉毀損など法定措置が必要な場合は、弁護士に相談して適切な対応をとりましょう。

「風評が違法かどうか」という見解を教えてもらうことも含めて、弁護士への相談は強力な選択肢の一つです。

また、風評による被害が大きく、風評を投稿した相手に対して裁判を行うことで法的な責任を追求したい場合も弁護士に相談するのが良いでしょう。

また、弁護士だけでなく、法務局や警察に相談する方法もあります。

監視体制の構築

ネット風評被害の対策として、SNSやインターネットの情報を監視することが有効です。

まずは、SNS等で自社名などが含まれた投稿があるのかを確認します。

自社に関する根拠のないネガティブな情報を発見したら、運営者に対して削除依頼することができます。

もしも運営者に問い合わせても、対応してもらえない場合は法定措置を取ることも検討しましょう。

広報活動による信頼回復

デマや根拠のない噂が出回った場合、自社の公式ウェブサイトやSNSなどで正確な情報を発信することが大切です。

噂だからと放置してしまうと、その噂が事実のように拡散され、被害はどんどん大きくなってしまいます。

自社の公式ウェブサイトやSNSで誤った情報をしっかりと否定し、誤解の内容に情報発信しましょう。

風評被害対策の費用相場

ここからは、風評被害の費用相場をご紹介します。

安く済ませるために、自社対応と外注のどちらがいいのかもあわせて比較していきます。

施策別の費用相場

風評被害対策にはさまざまな施策があり、費用も変動します。代表的な施策とその相場は次のとおりです。

| 対策方法 | 費用相場 |

| ページの削除 | 5万円〜20万円/件 |

| 検索サジェスト対策 | 3万円〜20万円/月 |

| 投稿の監視 | 1万円〜30万円/月 |

| 損害賠償請求 | 55万円前後(訴訟を起こす場合) |

企業の規模や被害の広がり具合によっても大きく異なるため、あくまで参考価格です。早期対応によって、被害の拡大を防げば費用も抑えられるでしょう。

自社対応と外注で異なるコスト比較

風評被害対策を自社で行う場合と、外注する場合にコストや効果を比較すると次のとおりです。

| 自社対応 | 外注 | |

| 人件費 | 工数分だけかかる | 不要(外注費に含まれる) |

| 費用 | 表面的には安価工数と教育コストがかかる | 月額10~50万程度 |

| ノウハウ | 内製化が必要 | プロに一任できる |

| 効果 | 試行錯誤できる | 即効性・成功率が高い |

風評被害の対策であれば、予算だけでなく、緊急度合いや効果をふまえて外注を検討することが重要です。

風評被害対策の費用については下記記事で詳しく解説しています。

風評対策の費用はいくら必要?費用相場と費用を抑えつつ行える対策

自社で対応するべきか?外注の判断基準

以下に当てはまる企業は、外注による風評被害対策を検討するのがおすすめです。

- 広報・法務部門が少人数

- 自社内に体制がない

- ネット上での炎上・被害経験がある

- 自社ブランドや採用活動への影響が大きい

- スピーディかつ確実な対応を求めている

社内に風評被害対策の知識・経験・リソースがないまま対策しようとすると、対象の発信の削除に失敗したり、炎上が拡大したりとかえって悪影響になることがあります。

プロの支援を受けることで、短期間での被害を鎮火し、発防止策の構築が可能になります。

風評被害対策に使えるツール・サービス

ここからは、風評被害の対策に使えるツールやサービスを紹介します。

監視ツール

SNS、掲示板、レビューサイトなどの風評を24時間体制でモニタリングできるのが監視ツールです。

機能としは、キーワード検知、ネガポジ分析、異常投稿のアラート通知などがあります。

炎上の早期発見や口コミの傾向を把握するために使われます。

自社名やサービス名、代表者名などを定期監視し、被害の「兆し」を早期に捉えるために有効です。

風評監視ツールについては下記記事で詳しく解説しています。

「風評監視ツールのおすすめ8選!早期対応が企業のイメージを守る」

サジェスト対策サービス

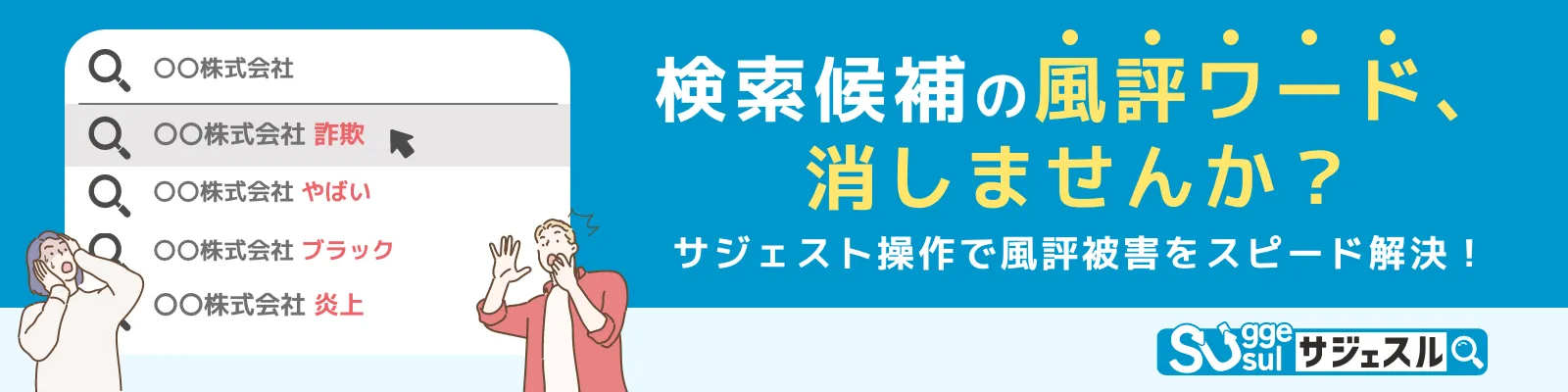

風評被害が発生すると、困るケースが、検索ウィンドウに、自社や商品サービスの名前を入力すとネガティブワードが検索候補として表示されてしまう事です。

この減少をサジェスト汚染と言います。

サジェスト汚染は専門業者へ依頼することで、素速い解決につながります。

実績ある対策業者の選び方

外注を検討する際は、業者の実績・信頼性・対応範囲を確認することが重要です。

チェックポイントは以下の通りです。

- 過去の対応事例や業種ごとの実績を見せてくれるか

- 料金体系と成果保証について明示されるか

- 弁護士や法務連携をしているか

- レポートや効果測定に透明性はあるか

信頼できる業者と連携することで、風評被害の抑止から再発防止まで一気通貫の対策が可能になります。

まとめ

今回は、ネット風評対策で企業を守る対策方法を段階ごとに紹介してきました。

ネット風評被害は拡散スピードが早く、深刻な被害に繋がりやすいです。

そのため、ネット風評被害が発生した場合は、まずは原因を突き止めて迅速に対策を講じて、その後も再発防止に努めなければいけません。

自社で対策する方法もありますが、必ずしも解決できるわけではありません。

もしも対策方法がわからない場合は、弁護士や専門業者へ相談してみましょう。

専門業者に依頼をお考えの方はSuggesul(サジェスル)をご検討ください。

Suggesul(サジェスル)ではネット風評対策で最重要視されているスピード感において、業界屈指の完了スピードを誇っており、風評が広まってしまうリスクを抑えることができます。

またSuggesul(サジェスル)を使って風評対策を行うことで同時にサジェスト対策にもなるためアクセスの大幅なアップにも期待できます。

ネガティブな風評を抑えつつ、同時に企業のブランディングも行い、そしてサイトへのアクセスも急増させることができるため、利益創出の新たな施策として効果的です。

自社のサジェストにネガティブなキーワードで出ており風評被害が生まれていると悩んでいる方はすぐにこちらよりお問い合わせください。